Ephemera/Perpétua

LONGA DURAÇÃO

Em cartaz a partir de 12/2019

Andar superior do Palacete São Francisco.

Com caráter amplamente multidisciplinar, a exposição Ephemera/Perpétua traz mais de 180 peças do acervo do Museu Paranaense, que é um dos mais importantes da América Latina nos campos da antropologia, arqueologia e história. A exposição traz ao visitante reflexões acerca do sentido das coleções e dos colecionadores, pesquisa científica, tempo e memória, tendo como ponto de partida a história da própria instituição e acervos emblemáticos.

Curadoria de Claudia Parellada, Giselle de Moraes, Josiéli Spenassatto e Richard Romanini

Texto crítico de Mario Helio Gomes

Texto curatorial

Entre as muitas características singulares dos animais chamados de Humanos está o gosto por nomear, datar, etiquetar, significar. Todos têm nomes e números de identificação. O Museu que nasceu e foi batizado de Paranaense, em 1876, é o espaço por excelência das identidades paranaenses.

Em mais de 143 anos, o museu foi mudando com a paisagem, os costumes, as gerações. O que recolheu, guardou, protegeu, vem contribuindo para alterar a percepção que cada paranaense tem de si e do Outro.

Ephemera/Perpétua é o nome desta exposição. Duas palavras com o mesmo número de letras. O uso deliberado da grafia antiga para ‘ephemera’ revela uma escolha simbólica, remete ao passado. O sinal gráfico de uma barra pode significar ponte ou pinguela de ligação.

Efêmera/Perpétua é o nome desta exposição. Ao atualizar-se a ortografia altera-se o número de letras e só ligeiramente seu sentido. Se as dezesseis letras da expressão escrita como antes encaixam com um infinito duplo, duplamente efêmero e perpétuo, as quinze letras da grafia atual promovem outra simetria: o mesmo número de letras de Museu Paranaense.

Se os aeroportos dão lição de partir, como ensinou um poeta, os museus ensinam como a natureza e as culturas se enlaçam, perpétua e efemeramente, numa espécie de fita de Möbius.

Há imagens nas paredes de um museu. Como nas cavernas. Não são iguais. Mas não porque um escancara, e o outro, oculta; ou um é mágico e o outro científico. Diferem porque um museu, embora tenha seus fundamentos no mundo arcaico, é uma invenção moderna e não será nunca aquele rio de Heráclito, onde jamais alguém se banha duas vezes. Será talvez a terceira margem de algum rio, como o de Rosa, “pondo-perpétuo”.

O mergulho no Museu Paranaense pode ser uma aventura em que as águas dos rios se congelaram com todo o seu entorno num dia de muito frio em Curitiba. Formaram um enorme espelho ou diversos espelhos, de variados tipos e tamanhos.

O Museu Paranaense é uma espécie de livros de memórias. Não de façanhas, mas do que restou delas. Vestígios esquecidos que um coletorrecoletor ou caçador (daquele gênero muito particular que são os pesquisadores) colheu, classificou, deu sentido, pôs em exibição. Todo museu tem um quê de jazigo efêmero e de berço perpétuo.

Entre os insetos há os efemerópteros. Dizem os especialistas que é a ordem de insetos alados mais antigos que existe na atualidade. Passam a maior parte de sua vida como ninfas aquáticas. Nesse estágio sobrevivem de vários meses a quatro anos. Quando finalmente emergem já é a etapa final de sua vida, que costuma durar em torno de um dia (às vezes menos, às vezes mais), quase todo ocupado em copular. Há fósseis de efêmeros que datam de 300 milhões de anos.

Existe uma flor, a Gomphrena globosa, popularmente conhecida como Perpétua. Mesmo quando seca, mantém a cor e a forma.

Os museus, que são, de certa maneira, seres minerais e imateriais, às vezes emulam corpos de efemerópteros e o espírito de perpétuas. O filósofo Adorno opinava que “museu e mausoléu estão conectados por algo mais que uma mera associação fonética”. Felizmente, não é mais assim, ou não é só assim. O museu paranaense é um exemplo do viço e vigor em meio às tormentas. Como se plasmasse aquele poema de Drummond tão precisamente intitulado “Memória”:

“Amar o perdido/ deixa confundido

este coração.

Nada pode o olvido

contra o sem sentido/ apelo do Não.

As coisas tangíveis

tornam-se insensíveis

à palma da mão.

Mas as coisas findas

muito mais que lindas,

essas ficarão”.

Núcleos da exposição

Sabemos mais dos Xetás quando passaram a ser sinônimo de efêmero, ou, sem eufemismo, de extermínio. Todavia, esse genocídio não se efetivou. De 8 que eram estes indígenas, hoje, somam mais de 200 indivíduos. Tendo em vista a retomada desse povo, é significativo que ‘muitos’ seja a tradução da palavra Xetá.

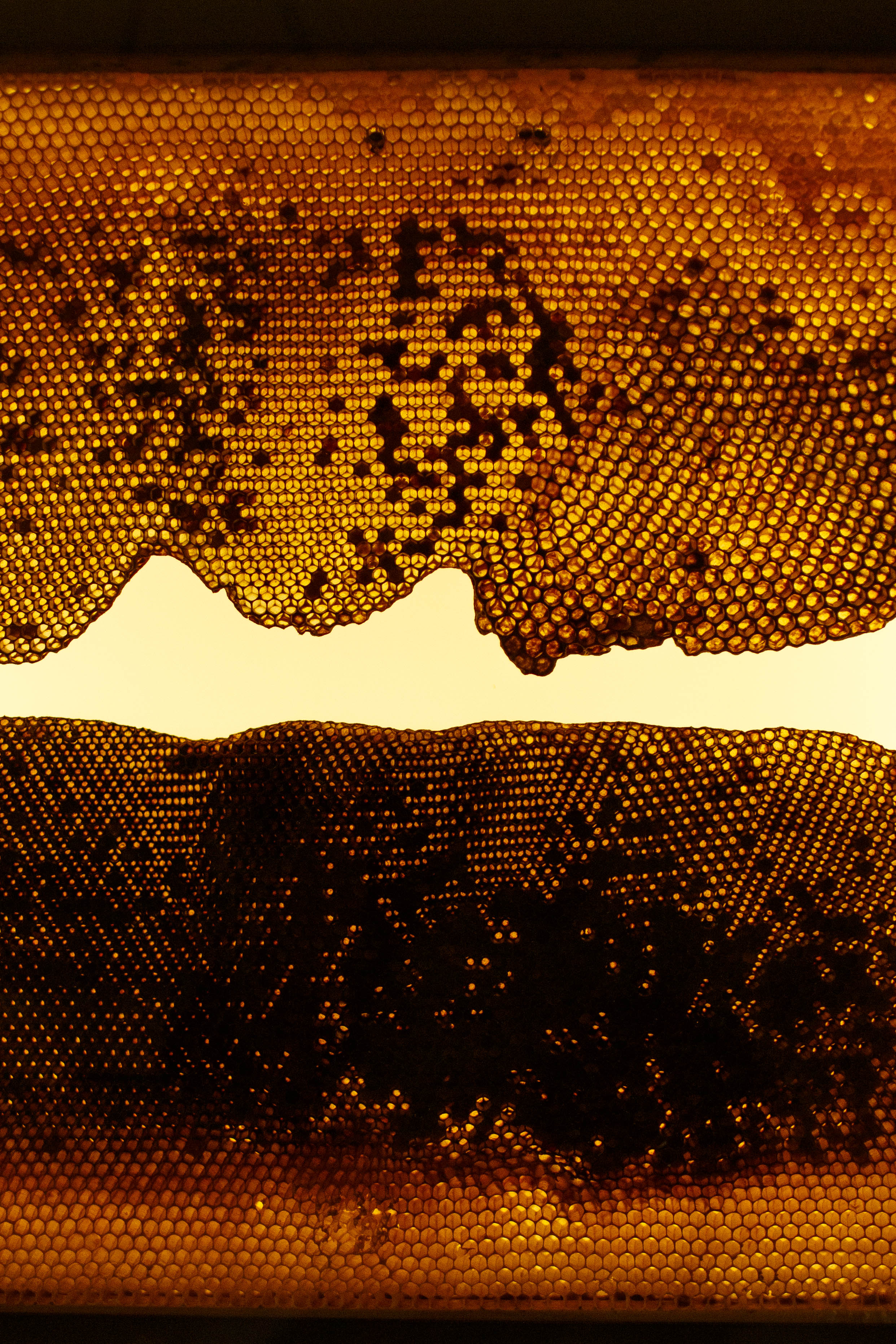

Um levantamento pioneiro sobre eles coube ao Museu Paranaense. De 1956 a 1958, o engenheiro e cineasta tcheco Vladimir Kozák encarregou-se das filmagens, fotografias e dos registros sonoros dos Xetá. A partir dos laços de proximidade e confiança estabelecidos, histórias e saberes adormecidos foram revelados. Dos exercícios de ativação de memórias conduzidos por Kozák ressurgiram expressões Xetá como as singelas esculturas em cerume de abelha.

Na inocência de um animalzinho modelado no cerume tem-se um exemplo de delicadeza e resistência. Como aquela inspirada pelo urubu, figura central na mitologia Xetá. Associado ao ar e ao fogo, ele livremente transita da Terra ao Mais Além. Propiciando, interligando e transportando o fogo para os Xetá desde o início dos tempos. A notável quantidade dessas esculturas e de outros artefatos da etnia que fazem parte do acervo do MUPA deve-se a que diversas delas entraram com a coleção Vladimir Kozák.

Num bestiário por reunir teriam lugar os möu. Sapos com cabeça de capivara dos Xetá que representam parentes mortos ou animais abatidos em caça. O mau cheiro exalado por vezes nos bosques é deles. Como proteger-se desses espíritos? Pendurando crânios de animais em árvores e no teto das casas. Tem que amarrar bem a mandíbula ao crânio com um cipó.

As figuras de cerume são os möu. Kozák, que havia convencido os Xetá a fazê-las, conseguiu deles um chapéu de couro de onça. A pele desse animal era utilizada no processo de cura das desordens do corpo, afastando a morte.

Igual importância a onça está para os Bororo. A pele desse animal é ricamente ornamentada e marca a vingança pela morte causada pelos Bope. É um dos elementos dos ritos funerários, marcados pela presença de danças, pinturas, limpeza e ornamentação do crânio do morto - num processo composto por mais de 30 ritos.

Espíritos, zelo e elaboração ritual são preocupações dos Bororo e Xetá. Curioso perceber que alguns instrumentais, como os crânios e a pele de onça estão presentes nos dois grupos. Isto é, o plano dos espíritos e dos vivos não são universos dados, passam por complexos processos rituais para construir uma separação. O objetivo? Evitar que as almas dos mortos perturbem os vivos. Se a pele de onça para os Xetá tem sentido de perpetuar a vida, para os Bororo ela se conecta com a perpetuação da morte, a transformação em Boe, alma.

O mito encena o perpétuo. A partir dele foram feitos estes objetos que parecem repetir a pergunta do Lévi-Strauss d’O pensamento selvagem: “em que medida um pensamento que sabe e que quer ser, ao mesmo tempo, anedótico e geométrico, pode ainda ser chamado de dialético?”

Seja qual for a resposta, cabe reconhecer: estas peças não se limitam ao decorativo nem ao funcional. Um exemplo: o kumurõ não é um banco qualquer. O demiurgo senta-se nele e cria o mundo. Com o encaixe do osso de sua coluna vertebral numa cigarreira, as rezas, a fumaça de tabaco, as folhas de coca e as cinzas de outras plantas.

Os concretistas designaram por verbivocovisual a união de visualidade, som e sentido. Há mais do que isso nos kihti dos Tukano, narrativas de imagens, objetos, cantos, benzeduras.

A tradição oral e a criatividade individual são perpetuadas na estilização dos corpos e dos objetos. O geométrico simboliza o mítico, entrelaçando a criação do universo, o cotidiano nas aldeias, origens grupais, além de animais com poderes sobrenaturais.

As mulheres Shipibo-Konibo em sonho "recebem" a potência criativa para produzir desenhos geométricos (os kené) únicos e irrepetíveis, com linhas de múltiplas espessuras preenchidas por filigranas, redes de arabescos desdobrados, invertidos e paralelos.

A habilidade nos grafismos e a precisão dos traços são também preocupações dos Karajá. Sua cosmovisão sobre a formação da terra, do sol e da lua em koé-koé (voltas) e urawo (fechado) inspira as pinturas nas bochechas das bonecas cerâmicas. Haru (losangos) e wedé-wedé (pontos) adornam o corpo.

Se a orgulhosa serpente primordial cria tudo na Amazônia, as abelhas servem à qualidade: de uma cesta xokleng ou da própria vida. Mas elas podem estar a extinguir-se agora. Enquanto bebemos mõg, de xaxim, água e seu mel, tal qual faziam os Xokleng. E pensamos, efemeramente, nos perpétuos que somos.

Se o visitante pode ver estas peças oriundas do Peru deve agradecer a um alemão, especialista em África, que se mudou para a América. Chamava-se: Günther Tessmann. Quando recolheu os dados sobre as línguas indígenas do Peru, várias estavam sob a ameaça do efêmero, ou seja, perigo de extinção.

Até chegarem a Curitiba, as coleções, e o próprio Tessmann, passaram por duros atropelos. Preso, em 1943, por ser alemão, logo foi solto. Aceitou doar “espontaneamente” sua coleção ao Museu Paranaense e atuou como botânico da instituição. Os seus principais estudos como etnólogo estão traduzidos e citados em várias línguas. Não há versões em português - essa lacuna, um devir.

Outro alemão do MUPA também começou como pesquisador na África. Reinhard Maack. Certo dia, ao examinar as rochas do sul do Brasil, teve o seu ‘eureka’, pois encontrou similitude com as africanas. Dessa forma, Maack pôde comprovar com detalhes a Teoria da Deriva Continental de Alfred Wegener, recebendo premiação da Unesco pela qualidade do trabalho.

Wanda Hanke era austríaca. Muitos opinam que o fato de ser desconhecida no Brasil deve-se a que realizou seu trabalho à margem de vínculos institucionais efetivos, seja no meio acadêmico ou dos museus. Foram muitas e longas viagens de campo, colhendo dados, artefatos e narrativas. Fez suas expedições sozinha, e em difíceis condições financeiras e de saúde.

Quem escreverá sobre esses três um ensaio como aquele de Susan Sontag sobre Lévi-Strauss – O antropólogo como herói –?

Em Tristes Trópicos, anotou Lévi-Strauss o paradoxo sem solução: quanto menos se comunique uma cultura com a outra, mais difícil é que se corrompam. Por outro lado, ele acrescenta, “mais difícil será também que os respectivos emissários destas culturas sejam capazes de abarcar a riqueza e o significado de sua diversidade”.

O propósito de uma exposição é mais do que dar a ver peças de coleções, é estimular a reflexão sobre elas. O aprendizado. O reconhecimento das riquezas que há na alteridade, e não apenas na identidade. Cada objeto comunica algo. Uma exposição é também viagem e espetáculo. O de ver o Outro, ou de colocar-se no seu lugar. Os xamãs indígenas de toda a América são peritos nisso. A ver o sábio Kulina que em sonho se transforma em animal e acessa as aldeias subterrâneas para atrair à superfície os animais de caça.

Há também poderosa sabedoria dos Kayapó na relação não-predatória com o outro, mesmo com aquele a ser devorado. Ensinam os mitos: não basta ser guerreiro hábil, há de ser cuidadoso, respeitar e temer os espíritos da caça.

Kafka escreveu um pequeno texto sobre a vontade de ser um índio: “Se realmente se fosse um índio, desde logo alerta e, em cima do cavalo na corrida, enviesado no ar, se estremecesse sempre por um átimo sobre o chão trepidante, até que se largou a espora, pois não havia espora, até que se jogou fora a rédea, pois não havia rédea, e diante de si mal se viu o campo como pradaria ceifada rente, já sem pescoço de cavalo nem cabeça de cavalo.”

Entre os índios uma vontade se converte em ato de transformação. Ao perder a visão, o guerreiro Pïrau se transformou numa flecha, creem os Wayana. Não há armas, estritamente, nesta exposição. São flechas e lanças em estado de museu. Serviram à coragem, honra e vingança. À caça, à defesa e ao ataque, e também estão carregadas de mitos. De poesia. E a poesia, como ensina Celaya, é uma arma carregada de futuro.

É da natureza dos corpos modificar-se, e da cultura modificá-los, por decisão individual ou coletiva. Ninguém morre com o mesmo corpo que nasceu. Ao longo dos anos, partes do corpo são marcadas de diversas maneiras. Os humanos não vivem bem despidos de simbolismos. Por isso, tais modificações se fazem em processos ritualísticos. Seja a maquiagem para ir ao trabalho ou a uma festa, perfurar as orelhas, ou cortar o cabelo.

Os Xetá, Xokleng, Guarani e Kayapó cuidaram sempre de alterar ou acrescentar algo aos seus corpos. Não se trata de mera transformação física, fazendo-os novos corpos, a jeito de metamorfose. Esta acontece no interior do espírito e da emoção, e do reconhecimento social. Daí que frequentemente estejam ligadas as mudanças físicas às emocionais. Ou numa simples expressão: num rito de passagem.

Perfurar os lábios não é profaná-los, é sacralizá-los. Fazem, portanto, do ato de tornar-se alguém ou algo. O complexo Jurupari dos Tukano exemplifica-o. Discursos, ornamentos, músicas. Os desenhos e ritmos da vida no tempo e no espaço.

Num rito de passagem oscila-se da vida à morte e da morte à vida. O efêmero e o perpétuo vão em intercâmbio. A transformação flerta com a impermanência da vida, o equilíbrio da morte, as transformações, e a estabilidade no mais além.

A festa pode assinalar as conversões e transições. A de uma criança em adolescente ou de um adolescente em adulto. A iniciação pode envolver uma bebedeira inaugural ou a estreia do uso de tabaco. Ainda que não concorram ao título de reis dos coquetéis, os Ka’apor sabem prepará-los: com milho, caju, mandioca, abacaxi, cajuaçu, cana, pacoba.

A bebida fermentada a partir do caju é chamada de cauim na festa ameríndia. E é na cauinagem que pais e padrinhos celebram o ritual da nominação dos recém-nascidos na primeira noite de lua cheia. Em suas redes os convidados recebem o cauim e, ao amanhecer - enquanto dança e canta - o padrinho eleva a criança em direção ao Sol e lhe destina um nome.

O capricho no visual compõe o rito. O esplendor da estética corporal é revelado nesse exemplar da indumentária masculina usada na ocasião. A rica plumária ka’apor tem tal nível de significado que sua própria confecção – de qual material é feita e quem pode elaborar – obedece a codificações, padrões, tradições.

Um ritual é um jogo onde há mais que teatro. Tudo isso seria vazio sem a convicção entranhada de que o exterior reflete o processo interior e seus códigos. Se os olhos são a janela da alma, todo o corpo espelha o que habita o pensamento e as emoções.

O costume de fazer e vestir máscaras é quase perpétuo nos humanos. Data de pelo menos nove mil anos. A identidade efêmera é construída por meio do processo efêmero/perpétuo dos rituais.

As máscaras vistas aqui têm mais de 80 anos. O militar Lima de Figueiredo acompanhou sua feitura e uso. Ele diz que “nessas máscaras eram representados todos os animais da selva”. Ritualisticamente. Com bebedeiras, cantos e danças.

Deve-se atentar para “representados”. Alertou o antropólogo Claude Lévi-Strauss, em A via das máscaras: ilude-se quem se limita a ver a máscara como uma representação. “Uma máscara não é, principalmente, aquilo que representa, mas aquilo que transforma, isto é: que escolhe não representar”.

Ao pensar a beleza e complexidade da produção destas máscaras, o espectador tem melhores possibilidades de perceber a cultura que a gerou. Com um olhar distinto de quem esteve diante delas neste mesmo Museu Paranaense, há décadas. O coronel Themistocles Paes de Souza Brasil, durante uma missão amazônica com Rondon, recebeu-as dos indígenas, e as deu de presente a Curitiba, sua cidade.

Além de mencionar a doação, O Correio do Paraná comentou a afluência do público, numa nota de 30 de julho de 1935: "A visitação que o museu tem tido é bem satisfatória. O número de pessoas que afluiu àquele estabelecimento público, em maio p.p., foi de 744, e junho 833 pessoas visitaram o museu, notando-se entre elas grande número de pessoas ilustres do nosso estado e também dos estados vizinhos".

A despeito do seu nome exótico, Vinctifer comptoni é cearense. Chegou de visita ao Museu Paranaense, em 2005, e nunca mais saiu. Trata-se de um fóssil. Sabe-se que Vinctifer viveu na Bacia do Araripe há 113 ou 96 milhões de anos. Muito mais antigo é Mesosaurus tenuidens. Desconfia-se que sua vida, nos mares rasos de Gondwana, aconteceu de 290 a 280 milhões de anos.

Se há um objeto cuja existência representa uma teimosia contra a morte, em seu caráter de testamento e testemunho inseparável, esse é o fóssil. Exemplo de que a terra em seu compromisso com a finitude por vezes desvia o curso desse rio e “inorganiza-se”, por ser um fóssil orgânico e inorgânico em simultâneo. O fóssil é o perpétuo do que deveria ser efêmero. Âmbar e nácar do tempo a mostrar que por vezes o vestígio suplanta a vertigem. Talvez somente para dar razão ao verso drummondiano, pois, na prática, encena esta certeza: “fica sempre um pouco de tudo. Às vezes um botão. Às vezes um rato.”

Contam que Titono era tão lindo que a própria Aurora se apaixonou por ele, e o amava tanto que pediu a Zeus que lhe concedesse a graça de que seu amado não morresse. O desejo foi atendido. Mas ela se esqueceu de rogar também pela juventude eterna. Titono continuou envelhecendo. Por compaixão foi metamorfoseado em grilo ou cigarra, e está cantando por aí nas noites e dias de qualquer lugar. A imortalidade é um sonho humano desde que o mundo existe. Dificilmente, porém, alguém desejaria se eternizar em um fóssil.

No Museu Paranaense os vestígios de até 10 mil anos são artes da arqueologia; de pesquisadores como Loureiro Fernandes, Oldemar Blasi e Frederico Lange de Morretes. Algumas coisas, por estarem tão carregadas de tempo, parecem, paradoxalmente, atemporais. Quem olha para alguns dos objetos desta exposição vê o mesmo que enxergaram os olhos desembargadores do felino Ermelino ou os imperiais de D. Pedro II, que anotou, no seu diário, na visita realizada em 1880:

“22 de maio. Saí às 7 e fui ao museu do Ermelino. Está bem arranjado e é curioso na parte de História Natural, Mineralogia e Sambaquis. Hei de pedir o catálogo.”

O imperador era um entusiasta dos sambaquis. O que são? Uma das intervenções humanas na terra em que a ideia de efêmero/perpétuo mais se explicita.

Construídos nas planícies litorâneas, os sambaquis são morros artificiais que ultrapassam 25 metros de altura. Qual as pirâmides do Egito, muitos inclusive datam do mesmo período, eram locais sagrados para sepultar os mortos. Mais de mil sambaquis são conhecidos no Paraná e em Santa Catarina, com fantástica preservação dos esqueletos e zoólitos - esculturas que acompanhavam o rito funerário.

Os sambaquis exibidos em Ephemera/Perpetua provêm do litoral norte de Santa Catarina e se configuram como simbolizações únicas do imaginário dos povos sambaquieiros. Em 2017 foi doada ao MUPA a coleção de zoólitos de Lange de Morretes, uma das maiores do Brasil.

Mamangava era por sua doçura meio incisiva muito popular em Curitiba. Uma presença constante nos recantos de sua predileção na cidade. Até que, sem mais nem menos, ela sumiu. De início, pensou-se que houvesse ido visitar seus parentes em Ponta Grossa. Mas, in loco, os amigos de Mamangava constataram que elas haviam desaparecido.

De nada adiantava ligar para a emergência. Mamangava e todos os seus parentes tinham sido vítimas de extermínio. Tornaram-se um triste exemplo de profecia autocumprida: o alerta sobre a extinção das abelhas. Mamangava, para os íntimos, ou Bombus bellicosus, oficialmente, é exemplo do efêmero. Uma abelha frágil, diante dos ataques ao meio ambiente. A natureza, porém, desde sempre, empedernidamente perpétua, prescinde dos humanos.

O que diria disso o padre Jesus Santiago Moure? Pesquisador dos mais atuantes no Museu Paranaense e pioneiro na classificação das abelhas. Havia, o padre, declinado da proposta de permanecer nos EUA a pedido da Fundação Rockefeller que contribuía para suas viagens e para a Universidade Federal do Paraná.

Moure, que formou uma das maiores coleções de insetos do país, foi reverenciado pelos seus pares. Um deles, o naturalista Cândido de Mello Leitão, ao publicar um artigo, em 1946, nos anais da Academia Brasileira de Ciência, sobre um aracnídeo de sua descoberta, destacou: "Tenho o prazer de dedicar esta espécie ao meu amigo e distinto entomólogo Pe. Jesus Moure". Sim, enquanto os escritores oferecem livros e poemas, um cientista pode dar a um aracnídeo sobrenome de um amigo: Eustala mourei. Habitat: Curitiba, no Paraná, col. R. Lange, no Museu Paranaense.

“O mar, o mar sempre recomeçado”. Valéry exprime o perpétuo. No efêmero. Cemitério Marinho. Não muito distinto da pintura de Lange: “Mar eterno mar”. O mar do princípio ao fim. A eternidade no meio.

Não se vê aqui a mimese da vastidão. Vê-se a invocação/evocação do movimento. Das cores. Há nos rastros deixados pela embarcação na água o tal “instante decisivo”, que não é não só de Bresson ou exclusivo da fotografia. Essa cosa bella que é também cosa mentale bem podia legendar-se com Goethe: “Verweile doch, du bist so schön”.

O mar é sempre abissal. O ser humano é um abismo em movimento (Pascal). Abismo perpétuo o do mar; abismo efêmero o nosso.

Frederico Godofredo Lange de Morretes perpetuou-se nas suas obras. Artísticas e científicas. Cultura. Ao falecer, foi, por sua vontade, enterrado de pé no cemitério da sua cidade. Emoldurado em plantas, caramujos e pedras de ‘morretes’. Perpetua o processo do efêmero. Natureza. Um bicho entre outros.

Como todo pesquisador e artista, Lange era um perito em solidão. Refletiu isso na pintura “Solidão I”. Aqui bem acompanhada das obras de Maack, Hanke e Tessmann. “Solidão I” foi feita em solidão; e à distância. Na Europa. Por isto mesmo a ausência das cores vibrantes tão da arte de Lange. Deram lugar a um adagietto ou largo. Como se a pintura fosse música. Aliás, paixão da sua mulher, sua paixão, junto com a pintura, a escultura, o desenho, a malacologia, a arqueologia. Mais que paixões, suas pátrias, e mais que paranaense, paranista.

Nada parece mais contrário às estrelas que as exsicatas. Como mestras de etimologia, elas ensinam: há um casamento eterno do reino vegetal com o efêmero. O botânico sueco Karl Hjalmar Dusén coletou mais de 70 mil exsicatas. E cerca de mil musgos. Ele conheceu como poucos a flora paranaense, que estudou entre 1903 a 1916. Porém, o reconhecimento maior ao seu trabalho veio no seu país: puseram-no perpétuo ao darem seu nome a um imenso vale rochoso que o mar solertemente invade: o Fiorde Dusén.

Baudrillard afirmou, no Sistema dos Objetos, que um colecionador coleciona a si mesmo. Que tipo de molusco seria o malacólogo por excelência Lange de Morretes, se pudesse reencarnar num deles? Ou qual planta seria Dusén, se um Ovídio do século XXI decidisse ressuscitá-lo e metamorfoseá-lo? Todos ou todas ou nenhum/nenhuma.

A aspiração secreta de um colecionador não é ser amado, é ser perpétuo. O perpétuo que se busca exprimir numa exposição, mas pouco vai além de espremer-se efemeramente numa exsicata. Uma anotação de Tessmann dá conta da melancolia do colecionador pensando nos pássaros: “lá no alto, ao colecionador inalcançáveis, regozijam-se de suas vidas”.

Admirar, contemplar uma exposição é dar-se conta de que é finita, por mais longa que seja a duração. Entretanto, a vida coisificada num museu busca fugir do seu estado essencial que é a efemeridade. Perpetuar um objeto fora do seu contexto e indefinidamente condenar-se a interpretá-lo é o destino do que se reúne ou se organiza numa coleção.

“Gilvan Samico tem o dom raro de sugerir poesia, sem ser infiel à arte da gravura. E tem tanta consciência disso que provoca os adeptos de uma arte pura, escolhendo títulos que falam claramente de suas intenções poéticas. Seu clima é o do encantamento que participa da feitiçaria e da religião sem antagonizar esses elementos, antes juntando-os como as crianças e o povo sabem fazer, mais atentos aos resultados de beleza do que às ortodoxias”.

Este trecho é de uma nota não assinada, e publicada no Diario de Pernambuco, em 30 de janeiro de 1964. Revela uma compreensão clara da arte de Samico.

Nesta exposição os títulos que “falam claramente de suas intenções poéticas” são “O diálogo” e “O retorno”. Diálogo/retorno que ele teve com diferentes tradições míticas em sua estética, de construção e ostinato rigore. Sem que a lógica exclua a magia.

Se Lévi-Strauss buscou o pensamento selvagem, Günther Tessmann encontrou-o na filosofia Fang. A força de organização – Organisationskraft – que aquele povo dizia provir de Deus em todas as coisas influiu certamente no pensamento do civilizado.

Tessmann levou ao extremo a Ordem, com “pontos de concentração”, no livro Plano de criação. Nele foi inserida uma grande tabela de correspondências – que pode ser vista nesta exposição. Aqui o perpétuo está inscrito no efêmero que o contém. Unidade e totalidade, em simultâneo. Tudo é organismo e organização.

Unir Tessmann, mitos e Samico é fazer convergir estas cosmogonias: científica, mítica e artística.

Em diversas culturas as abelhas são sagradas. Não por motivos singelamente abstratos. Mel, pólen, própole e cera servem tanto aos mitos e ritos quanto ao dia a dia mais prático e concreto dos indígenas. Sejam eles Guarani Mbyá, Tapiparé, Pankararé, Guajajara, Enawenê Nawê, Akuriyo, Xetá, Kayapó, Wayana ou Karajá. Tal sacralização assume a forma de alimento, remédios, objetos artísticos e utilitários, conservação de produtos, trocas comerciais, base de pinturas do corpo, instrumentos musicais... A boa economia é uma abelha nativa sem ferrão.

A cera e o mel servem para modelar sujeitos e objetos. Nas ações e nas imaginações. Nos arcos, nas flechas, nos cestos, nas flautas, nas plumas e nos möu.

Dos mais de oitenta anos bem vividos de Vladimir Kozák (1897-1979), 55 foram no Brasil. Portanto, num verbete biográfico de qualquer enciclopédia de engenheiros que rimam com aventureiros escreva-se, sem pestanejar: mais brasileiro que tcheco. Mais antropólogo que somente fotógrafo.

Engenheiro mecânico profissional que era, ele trabalhou primeiramente em companhias de energia, entre elas a Força e Luz, do Paraná. Era daquele tipo que o clichê (inclusive o fotográfico) define como tendo “alma de artista”. Mas é impossível separar tal artista do cientista que também sempre foi.

Força e Luz é o que ele representa à cultura paranaense e ao seu principal Museu. No que escreveu, desenhou, fotografou, filmou, esculpiu, pintou. Foi estudioso e amigo de indígenas, sobretudo dos Xetá. Não há acervo mais completo sobre esse povo que o reunido por ele e visitável, por exemplo, em Paris (no antigo Museu do Homem), em Nova Iorque (Museu de História Natural), na Universidade Federal do Paraná (Museu de Arqueologia e Etnologia) e no MUPA.

Se a vida começa aos 49, a nova vida de Kozák, a que passou a ter no Museu Paranaense, como diretor da Seção de Cinema Educativo, teve início assim, e durou dezessete anos. Frenética e intensa atividade filmando, documentando, pesquisando o Paraná: da Congada da Lapa a Foz; de Vila Velha aos Xetá, The Last Stone Age Men do seu documentário premiado. Expedições de antropologia e estética: assim poder-se-ia resumir sua vida brasileira. Uma vida que não se conta apenas em 81 anos, mas em 8.290 fotografias, 15.832 negativos, 2.203 slides e 116 filmes, e muito mais.

(re)inventarium é uma instalação feita a partir de um contraponto entre a poética do artista Paulo Vivacqua e o acervo do MUPA com seu inventário tanto material quanto imaterial.

Instigado pela imersão e abordagem do acervo, Vivacqua elabora um trabalho em que a assimilação mútua tanto dos recursos formais de que se utiliza como sons, alto falantes, fios, espelhos, vidros e luz, quanto do inventário de objetos, documentos, livros e gravações do Museu Paranaense geram novas formações reinventadas sob forma de amálgamas onde espaço e tempo se misturam.

Ao centro desta sala de Ephemera/Perpetua, as bases de madeira são dispostas como ilhas em um arquipélago. Espelhos, alto falantes e camadas de vidros são superpostos entre livros, sons, objetos e luz, cristalizando o conjunto como um “sambaqui” com sedimentos de temporalidades simultâneas numa atmosfera de obra aberta, polifônica.

(re)inventarium convida o visitante a criar um laço entre tempo subjetivo e histórico, onde cada um faz sua leitura circular do trabalho, um moto contínuo cruzando o estático e perpétuo com o efêmero através dos sentidos.

-

Paulo Vivacqua

(Vitoria, ES, 1971. Vive e trabalha no Rio de Janeiro, RJ)

Com formação em música, Vivacqua elabora seu trabalho a partir de um cruzamento de linguagens sonora, visual e textual. Busca um território híbrido entre a materialidade e a sonoridade em instalações que se relacionam intrinsecamente com a arquitetura e os contextos dos ambientes em que são montadas. Componentes e dispositivos sonoros, entre objetos e materiais diversos, são usados plasticamente em um jogo de forma e função que ativam narrativas imaginárias no espaço e paisagens sonoras temporárias.

Alguns de seus trabalhos exploram diferentes contextos em lugares públicos como num parque ao ar livre [Sound Field, The Field Sculpture Park, Hudson, NY 2002], rádios locais [Radio Polyphony, NYC, 2003], agência de banco [Escape, Zagreb Bank, 22º Music Biennale Zagreb, Croatia 2003], observatório astronômico [Observatório Auditivo, 8ª Bienal do Mercosul, POA] ou o interior de um elevador [The Legend of the Lake. Art in General, NYC].

Vídeos relacionados à exposição

MUPA Minuto | Exposição Ephemera/Perpétua

Neste vídeo, conheça a mostra de longa duração "Ephemera/Perpétua" inaugurada no Museu Paranaense em dezembro de 2019.

MUPA Minuto | Möu e cultura Xetá

Conheça mais detalhes sobre a cultura Xetá e os significados dos Möu, esculturas de cerume de abelhas produzidas por esse povo.

![Vladimir Kozák. Etnia Xetá - Serra dos Dourados/Paraná. Sem título [Homem com urubu], década de 1950. Coleção Vladimir Kozák_baixa](/sites/mupa/arquivos_restritos/files/imagem/2022-05/prancheta_15.png)

![Vladimir Kozák. Etnia Boe (Bororo) - Bacia do Rio São Lourenço, Mato Grosso, Brasil. Sem título [Ritual funerário], 1956-57. Diapositivo cromogêneo. Coleção Vladimir Kozák.](/sites/mupa/arquivos_restritos/files/imagem/2022-05/mp.ko_.6587.jpg)

![Vladimir Kozák. Etnia Ka'apor - Maranhão, Brasil. Sem título [Homem Ka'apor e Vladimir Kozák], 1958-59. Coleção Vladimir Kozák_baixa](/sites/mupa/arquivos_restritos/files/imagem/2022-06/4054_baixa.jpg)